近日,上海大学力学与工程科学学院博士研究生吕宇航以第一作者身份,在能源存储领域顶级期刊《Energy Storage Materials》(中科院一区 TOP 期刊)发表题为“Effect of calendering on structure and electrochemical performance of LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2 cathodes via 3D reconstruction based on X-ray computed tomography images with different pressures”的研究论文。该研究系统揭示了辊压工艺对锂离子电池电极微观结构与电化学性能的调控机理,为高性能电极的制造工艺优化提供了重要的理论支撑。上海大学为第一完成单位,郭战胜教授为通讯作者。

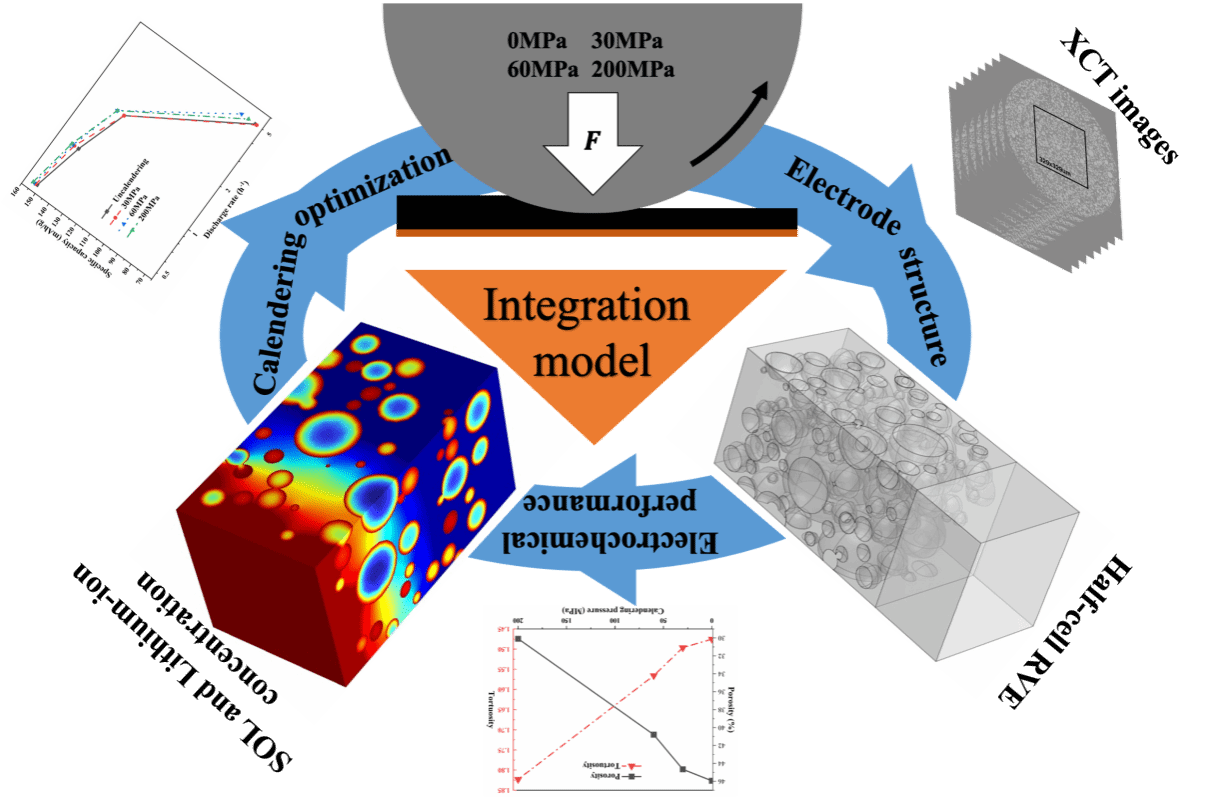

辊压是锂离子电池电极制造过程中的关键工序,其压力参数直接影响电极的三维微观结构,进而决定电池的容量、倍率性能和循环稳定性。为建立“工艺—结构—性能”之间的定量关联,研究团队创新性地基于不同辊压压力下的X射线CT扫描图像,重建了NMC111阴极的三维微观结构,并构建了四个能够分辨微观特征的半电池模型,开展三维电化学数值模拟。模拟结果与实验测得的放电曲线高度一致,验证了模型的有效性。

研究结果表明,辊压压力的增大会显著降低电极厚度和孔隙率,增大迂曲度,同时提高电极的放电容量;而在高放电倍率条件下,活性物质颗粒的锂化程度下降,导致容量降低。此外,辊压工艺还会改变电极在厚度方向上锂离子浓度与锂化状态的分布梯度,该发现为电极性能的精准调控提供了关键科学依据。

郭战胜教授课题组长期致力于能源材料在多场耦合条件下的力学—化学行为研究,重点关注锂离子电池、锂硫电池等体系在循环过程中的结构演化与性能衰减机制,为电化学能源转换与储能材料的长期使用提供理论指导。该研究获国家自然科学基金项目资助。(撰稿:王均佩)